NHK教育テレビ・サイエンスZEROで、ミトコンドリアと運動、さまざまな病気との関係について紹介されました。

糖をうまく消費できなくなる病気、糖尿病

前回の動画では、ミトコンドリアの量が多いと体重や内臓脂肪の増加が少ないこと、ミトコンドリアの機能と糖尿病は悪性サイクルの中でどんどん進んでいってしまう、といった内容をご紹介しました。

今回は、ミトコンドリアと病気の関係についてさらに詳しく見ていきます。(前半部分は少し、前の動画と重複します)

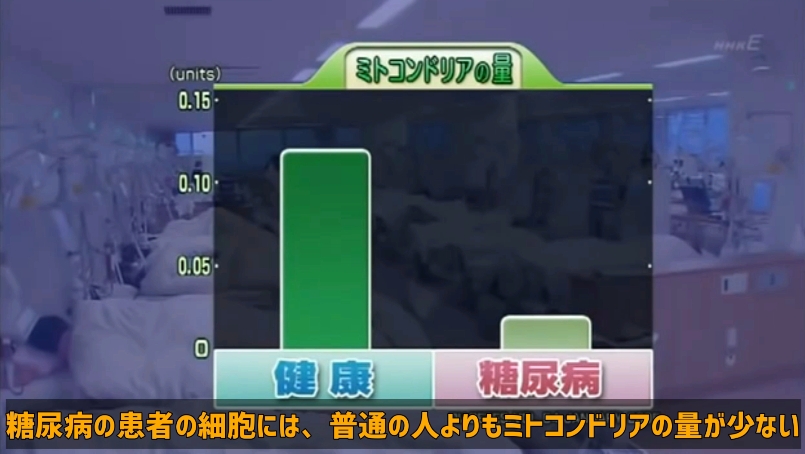

糖をうまく消費できなくなる病気、それが糖尿病です。糖尿病の患者の細胞には、普通の人よりもミトコンドリアの量が少ないというデータもあります。

血糖を上げたり、インスリンの濃度が高まることでミトコンドリアの量が減ったり、機能が悪くなることが知られていますので、ミトコンドリアの機能と糖尿病は悪性サイクルの中でどんどん進んでいくのです。

糖尿病が起こる仕組み

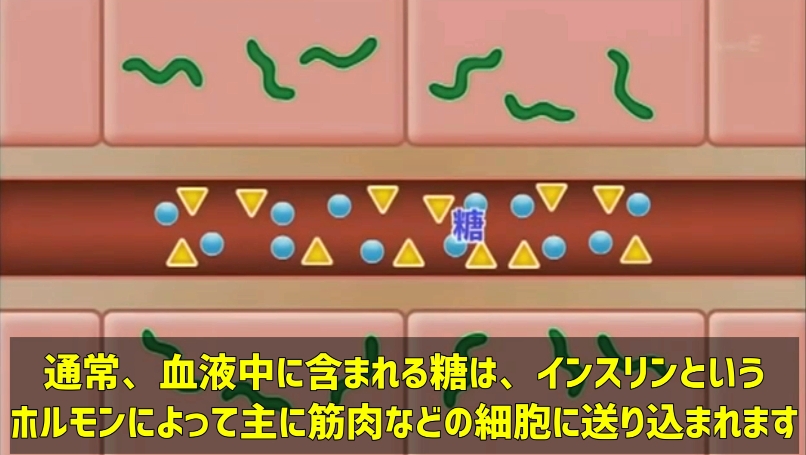

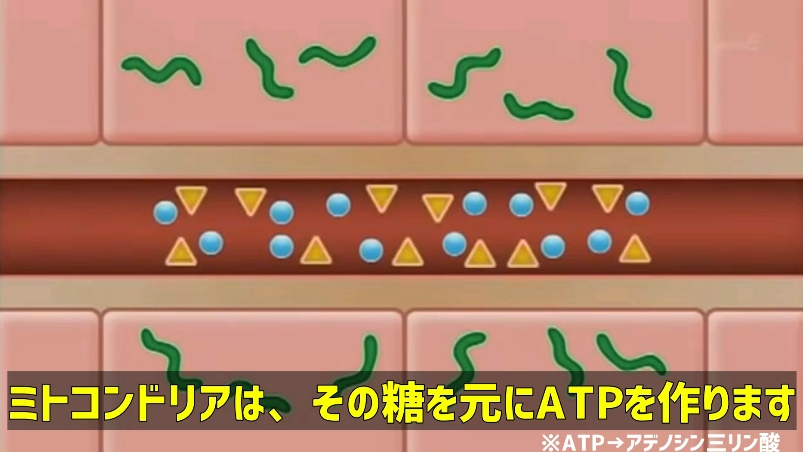

通常、血液中に含まれる糖は、インスリンというホルモンによって主に筋肉などの細胞に送り込まれます。

ミトコンドリアは、その糖を元にATP(アデノシン三リン酸)を作ります。ATPというのは、わたしたち生物が活動するためのエネルギー物質です。

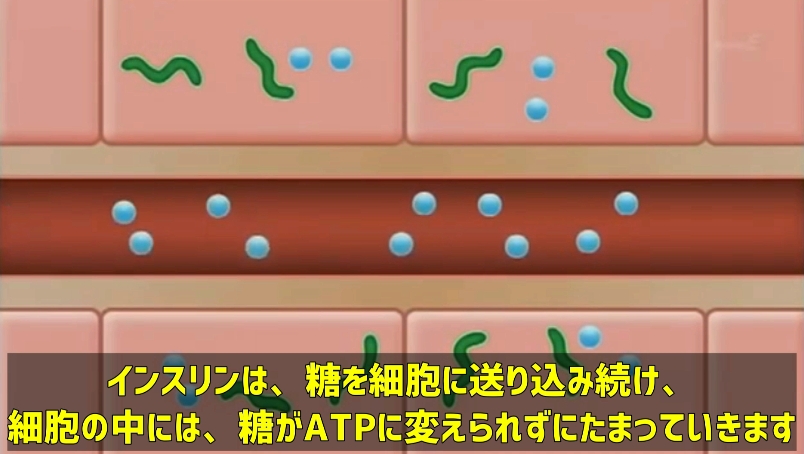

では、運動不足などでミトコンドリアが減るとどうなるのでしょうか?

インスリンは、糖を細胞に送り込み続け、細胞の中には、糖がATPに変えられずにたまっていきます。

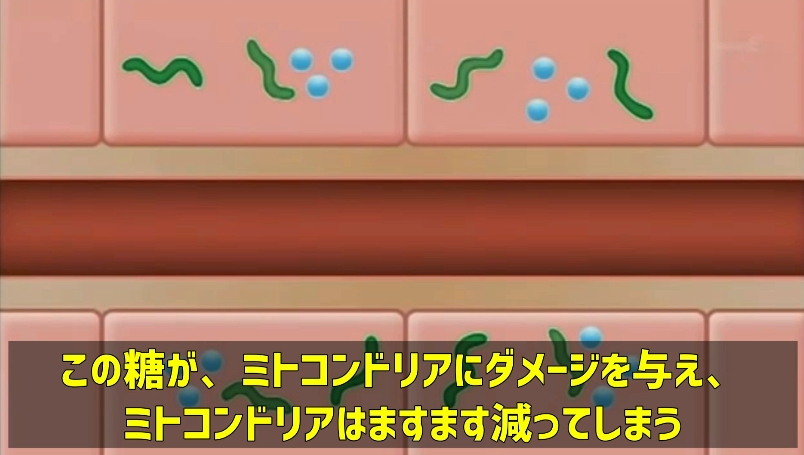

この糖が、ミトコンドリアにダメージを与え、ミトコンドリアはますます減ってしまうと考えられています。これが、伊藤教授の言う悪循環です。

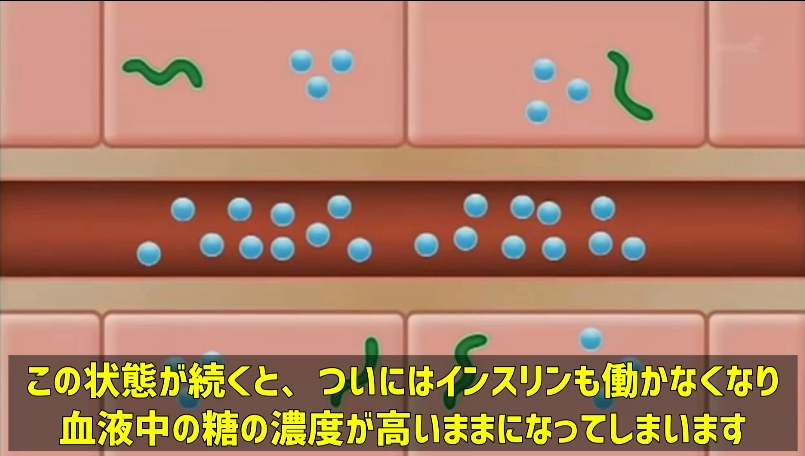

この状態が続くと、ついにはインスリンも働かなくなり血液中の糖の濃度が高いままになってしまいます。こうして、糖尿病は進行していくのです。

色んな病気の最も元にミトコンドリアの機能がある

ミトコンドリアは、糖尿病だけでなく、ガンや脳卒中、認知症などさまざまな病気と関係しているのではないかと伊藤教授は考えています。

「色んな病気があるけど、ガンとか、メタボでよく起こる血管の病気、それから例えば感染といったようなもの。」

「こういった、色んな病気の最も元に、ミトコンドリアの機能があるんじゃないかと。だから、それぞれ病気の原因は、それぞれ違ったものがあるけれども、その(病気の)起こりやすさみたいなものを決めているものに、ミトコンドリアが非常に大きいのではないか、と考えています。」

運動をせずに筋肉が少ないとミトコンドリアが少ない

スタジオに戻り、出演者さんたちの会話

「ミトコンドリアの量によってマウスが太ったり痩せたりっていうのに本当に驚いたのですが、太るということはミトコンドリアがあまり働いていないということなんですか?」

「そうですね、太るといってもそれは脂肪が増えるということなんですね。ですから、逆に痩せすぎというのは筋肉が少ないということなんです。」

「運動をしないで痩せすぎているという場合は筋肉の量が少ない、すなわちミトコンドリアが少ないということになるんですね。」

「エネルギーの40%は筋肉が消費しているわけですから、(筋肉がないと)ミトコンドリアが働かない状態になってしまうということでとても危険なことなんです」

筋肉は何歳になっても付けられる!

司会者「筋肉を付けるといっても、例えば年配の方でこれから筋肉をつけるのが難しいと思う人もいるのでは…??」

太田先生「そんなことはないんですよ!筋肉というのは90歳になってもまだまだ筋肉を付けることができますし、ミトコンドリアを増やすこともできるんです!ですから、運動というのはとても大事なんですね!」

ミトコンドリア学とはどういう研究をしている?

司会者「先生はミトコンドリア学が専門分野ですが、どういう研究をされているのでしょうか?」

太田先生「今は、ミトコンドリアと認知症の関係を中心にやろうと思っているんです。やはり予防法を、どうしたらいいかを突き止めたい。やっぱり、人の役に立ちたいということにも貢献できる。そういう意味では、ミトコンドリアの研究をやってて良かったな、と思っています。」

最後に

「健康のカギを握る、ミトコンドリア。ますますこれから研究が進んで、ミトコンドリアを知るということはわたしたち自身を知ることにも繋がっていくのではないでしょうか。これからの研究が非常に楽しみです。」

はじめから読む→①運動でミトコンドリアが増える?!

③ミトコンドリアが多いと痩せる!生活習慣病とミトコンドリアの関係

写真・キャプチャ元:サイエンスZERO/NHK