NHK教育テレビ・サイエンスZEROで、ミトコンドリアと運動、さまざまな病気との関係について紹介されました。

生活習慣病にもミトコンドリアが関係している

前回の動画では、生き生きとしたミトコンドリアを保つことで老化や病気の原因になる活性酸素が出にくくなる、という内容をご説明しました。ここでは、ミトコンドリアと生活習慣病の関係についてご紹介します。

慶応義塾大学・医学部教授の伊藤裕さんは、ミトコンドリアがメタボリックシンドロームに深く関係していると考えています。

伊藤さんの研究室では、5年前(放送当時の)から、ミトコンドリアの量に注目した研究を行っています。

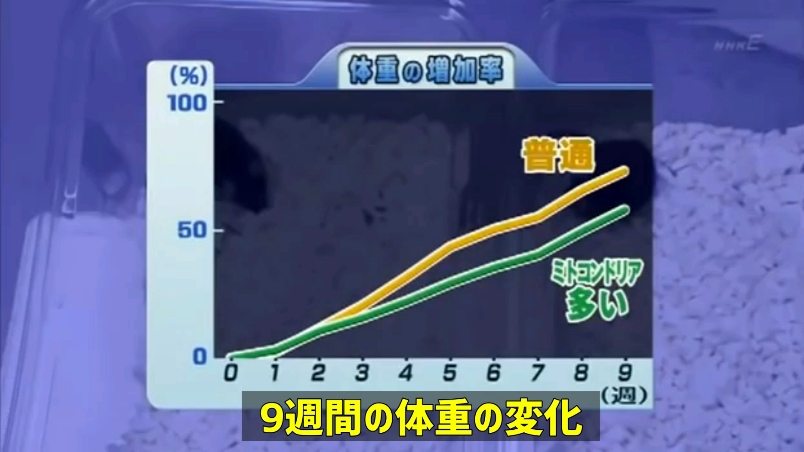

ミトコンドリアの量の違いによって体重の増加に差が出る

普通のマウスと、遺伝子を変えてミトコンドリアを増やしたマウス。それぞれにカロリーの高いエサを同じ量与え続けました。9週間の体重の変化です。

ミトコンドリアの多いマウスの方が体重の増加を抑えれられています。見た目も一目瞭然で、ミトコンドリアの多いマウスのほうが体が引き締まっています。

お腹についた脂肪も、ミトコンドリアの多いマウスは、内臓脂肪が普通のマウスの半分以下でした。

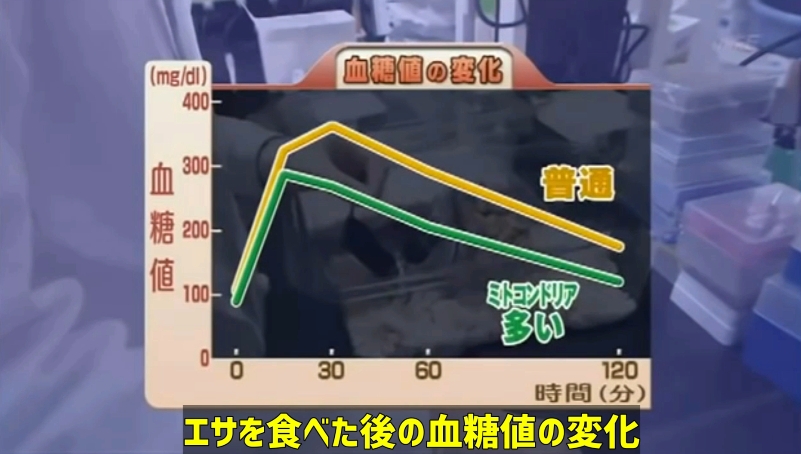

なぜこのような結果になったのか?

伊藤さんたちは、それぞれの血糖値を測定しました。↑これは、エサを食べた後の血糖値の変化を示したグラフです。ミトコンドリアの多いマウスの方が、早く糖を消費していることがわかりました!

糖をうまく消費できなくなる病気…

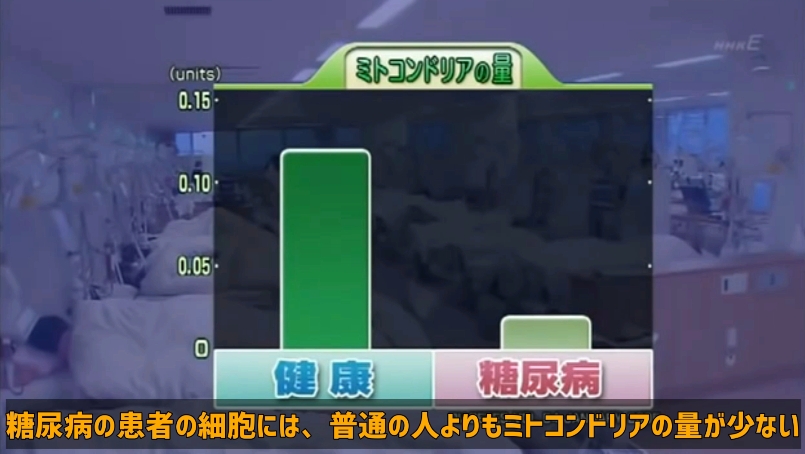

糖をうまく消費できなくなる病気、それが糖尿病です。糖尿病の患者の細胞には、普通の人よりもミトコンドリアの量が少ない、というデータもあります。

血糖を上げたり、インスリンの濃度が高まることでミトコンドリアの量が減ったり、機能が悪くなることが知られていますので、ミトコンドリアの機能と糖尿病は悪性サイクルの中でどんどん進んでいくのです。

続きはこちら→④糖尿病、がん、認知症など色々な病気の原因はミトコンドリアの機能にある

前の話はこちら→②消費カロリーはミトコンドリアが作ったエネルギーそのもの!

写真・キャプチャ元:サイエンスZERO/NHK